<br>脳梗塞リハビリActiveは、「退院後のリハビリに限界を感じている方」や「もっと良くなりたい方」のための<strong>専門リハビリ施設</strong>です。<br>医療機関での経験を積んだ理学療法士が、科学的根拠に基づき、<strong>お一人おひとりに合わせたリハビリプラン</strong>を作成。<br>豊橋市を中心に、愛知・静岡からも多くの方がご相談に訪れています。

「日々リハビリに励んでいるにもかかわらず、機能改善が停滞している」

このような患者様の声は、臨床現場で私たちがしばしば耳にするものです。

停滞感を抱える患者様、そしてその支援に尽力されている理学療法士の皆様へ、新たな視点と希望をもたらすことを願っています。

2025年に発表された最新の研究では、脳卒中後のリハビリテーションにおいて「高強度トレーニング(High-Intensity Interval Training: HIIT)」が身体機能の改善を促進する可能性が示唆されました。本稿では、その研究内容を詳細に解説するとともに、高強度トレーニングのメカニズム、安全な導入方法、そして臨床応用における注意点について、専門職の皆様向けに深く掘り下げて考察します。

1. 高強度トレーニング(HIIT)とは?:従来の概念との差異

「高強度トレーニング」という言葉に対し、一部のセラピストは従来の「愛護的なリハビリ」という概念とのギャップに戸惑いを感じるかもしれません。

しかし、ここでいう高強度とは、必ずしも過酷な運動を意味するものではありません。

高強度トレーニング(HIIT)の定義:

短い時間で「ややきつい」と感じるレベル(心拍数が目標ゾーンに達する程度)の運動を集中して行い、その後短い休息を挟む、というサイクルを繰り返すインターバルトレーニングの一種です。例えば、トレッドミル上での運動であれば、以下のイメージです。

- 運動期: 1分間、少し息が上がる程度の速さで歩行

- 休息期: 1~2分間、ゆっくりと歩く、あるいは停止して回復

- このサイクルを数十分間繰り返す

近年、脳卒中後のリハビリテーション分野において、このHIITが有効である可能性が複数の研究で示唆され始めています。従来の低~中強度リハビリと比較して、運動生理学的・神経生理学的なメリットが注目されています。

2. 最新研究が示した高強度トレーニングの効果(Li, S. et al., 2025)

2025年に発表されたシステマティックレビューおよびメタアナリシス(Li, S. et al., 2025)では、脳卒中後のリハビリテーションにおける高強度トレーニングの効果を検証するため、質の高い7つのランダム化比較試験(RCT)を統合して分析しました。総勢724名の脳卒中患者が対象となり、「通常のリハビリテーション」と「高強度トレーニングを組み込んだリハビリテーション」の効果が比較されました。

主要な改善項目

本研究では、特に以下の2つの項目で統計的に有意な改善が認められました。

- 6分間歩行テスト(6MWT):

長距離歩行能力、すなわち心肺持久力の評価指標である6分間歩行テストにおいて、高強度トレーニング群は有意な改善を示しました。脳卒中後の持久力向上は非常に困難な課題であり、この結果は日常生活活動の自立度向上に直結する大きな希望となります。 - バーグバランススケール(BBS):

バランス能力の安定性および転倒リスクの評価指標であるバーグバランススケールにおいても、高強度トレーニング群の向上が認められました。これは、ふらつきの軽減と安全な歩行能力の向上を示唆し、転倒予防の観点からも極めて重要です。

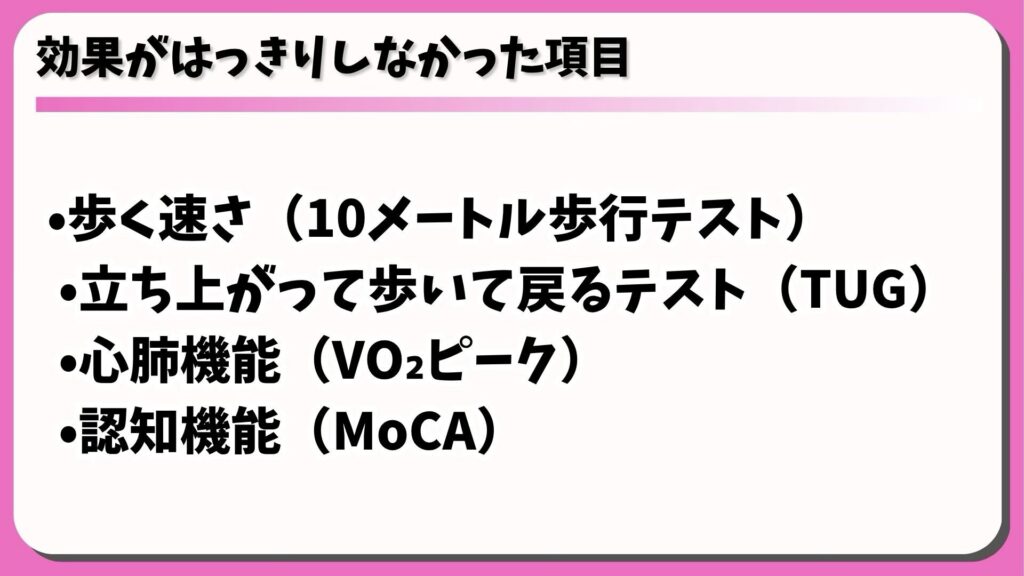

効果が明確でなかった項目

一方で、以下の項目では明確な効果は確認されませんでした。

- 歩行速度(10メートル歩行テスト)

- 起立・歩行・方向転換テスト(TUG: Timed Up and Go test)

- 心肺機能(VO₂ピーク)

- 認知機能(MoCA: Montreal Cognitive Assessment)

ただし、この「明確な効果なし」は、各研究におけるトレーニング内容の多様性が影響している可能性が指摘されています。他の先行研究では、歩行速度や認知機能に対するHIITの有効性を示唆する報告もあり、今後のさらなる研究が待たれます。

3. なぜ高強度トレーニングは効果をもたらすのか?:神経生理学的メカニズム

高強度トレーニングが脳卒中後の機能改善に寄与するメカニズムについては、以下の点が考えられています。

- 脳血流の増加と神経栄養因子の促進:

高強度の運動は、全身の血流を促進し、脳への酸素供給量を増加させます。これにより、脳由来神経栄養因子(BDNF)などの神経栄養因子の分泌が促され、神経細胞の生存、成長、シナプス可塑性の強化に貢献すると考えられます。 - 筋肉の活性化と代謝機能の向上:

短時間での高負荷運動は、筋線維の動員を促し、筋力と筋持久力の向上に寄与します。また、ミトコンドリア機能の改善など、全身の代謝機能向上にも繋がります。 - 神経可塑性の誘発とネットワークの再構築:

脳への断続的な「挑戦」としての運動刺激は、損傷脳における新たな神経回路の形成や既存回路の強化、すなわち神経可塑性を強力に誘発します。これにより、運動学習能力の向上が期待されます。

つまり、高強度トレーニングは、脳と身体の両面に対して、より強力な生理学的・神経学的な刺激となり、回復を後押しする可能性を秘めているのです。

4. 安全な導入と臨床応用における注意点

高強度トレーニングは有望な介入方法ですが、その導入には細心の注意が必要です。

対象者の選定:

本研究の対象者は、「ある程度の歩行能力を有する患者」でした。したがって、以下のような患者様への安易な導入は避けるべきです。

- 立位保持が不安定な方

- 重度の運動麻痺を呈する方

- 心血管疾患などの既往があり、高負荷運動にリスクがある方

個別評価と段階的な導入

患者様一人ひとりの身体機能、基礎疾患、心肺機能、認知機能などを詳細に評価し、適応を慎重に判断する必要があります。導入に際しては、担当医師や経験豊富なセラピストとの連携が不可欠です。

安全管理とモニタリング:

- バイタルサインの管理:心拍数、血圧、SpO₂などをリアルタイムでモニタリングし、設定した目標ゾーンを超過しないように管理します。

- 主観的運動強度(RPE: Rating of Perceived Exertion):患者様の自覚的しんどさも重要な指標として活用し、「ややきつい」と感じるレベルを維持するように指導します。

- 疲労管理:過度な疲労や筋肉痛は、かえってリハビリテーションの継続を阻害します。適切な休息期間を設定し、オーバートレーニングを避けることが重要です。

脳梗塞リハビリActiveでは、これらの注意点を踏まえ、心拍数計やトレッドミルを活用しながら、患者様個々に合わせた「ちょっと頑張れる強度」を段階的に調整し、安全かつ効果的な高強度トレーニングを実践しています。無理なく、しかし確実に効果を出すための「継続性」を重視したプログラム設計が不可欠です。

5. 希望を持って取り組むリハビリテーションへ

今回の最新論文が、私たちセラピスト、そして脳卒中当事者の皆様に強く伝えているメッセージは、「脳卒中後の回復は、決して止まらない」という希望の事実です。

発症から時間が経過しても、適切な刺激と質の高い運動介入によって、脳は再び反応し、機能回復の可能性を秘めています。重要なのは、「適切な刺激」を「適切な頻度」「適切な期間」にわたり、体に、そして脳に染み込ませていくことです。

「もうこれ以上は無理かもしれない」と諦めかける瞬間もあるかもしれません。しかし、科学的根拠に基づいた「ちょっと頑張る」介入をリハビリテーションに取り入れることで、新たな運動機能の獲得や感覚の回復が期待できます。

リハビリテーションは魔法ではありませんが、患者様自身の能動的な行動と、私たちセラピストによる科学的知見に基づいた支援が融合することで、機能改善の道を力強く前進させることができます。焦らず、しかし着実に、患者様それぞれのペースで最大の回復を目指しましょう。

最後に

脳梗塞リハビリActiveでは、最新の知見に基づき、電気刺激や振動刺激、セラピストによるマンツーマンの課題指向型トレーニング、トレッドミルトレーニングなど、オーダーメイドのリハビリプログラムを提供し、退院後の生活を総合的にサポートしています。

脳卒中後のリハビリテーションや機能改善でお悩みの方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度ご相談ください。

📖 参考文献

- Li, S., Dou, Y., & Li, H. (2025). Effects of high-intensity exercise on rehabilitation of patients after stroke: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials with high quality. Frontiers in Neurology, 16, 1565118. https://doi.org/10.3389/fneur.2025.1565118