いつも見ていただきありがとうございます!脳梗塞リハビリActiveの戀田です!

愛知県豊橋市で、脳卒中後遺症に特化した保険外リハビリサービスを運営しております!

では今回の内容に早速写っていきます!

脳卒中後のリハビリでは、「どこまで良くなるのか」「今の動きは代償なのか、本当の回復なのか」という問いが常につきまといます。

今回のブログでは、図解を用いながら、

- 代償する経路の全体像

- 皮質脊髄路そのものの回復メカニズム

- 皮質網様体脊髄路を中心とした代償経路の役割と限界

を整理してみます。

専門職向けの内容ですが、当事者やご家族にもイメージしやすいように噛み砕いて紹介していきますね。

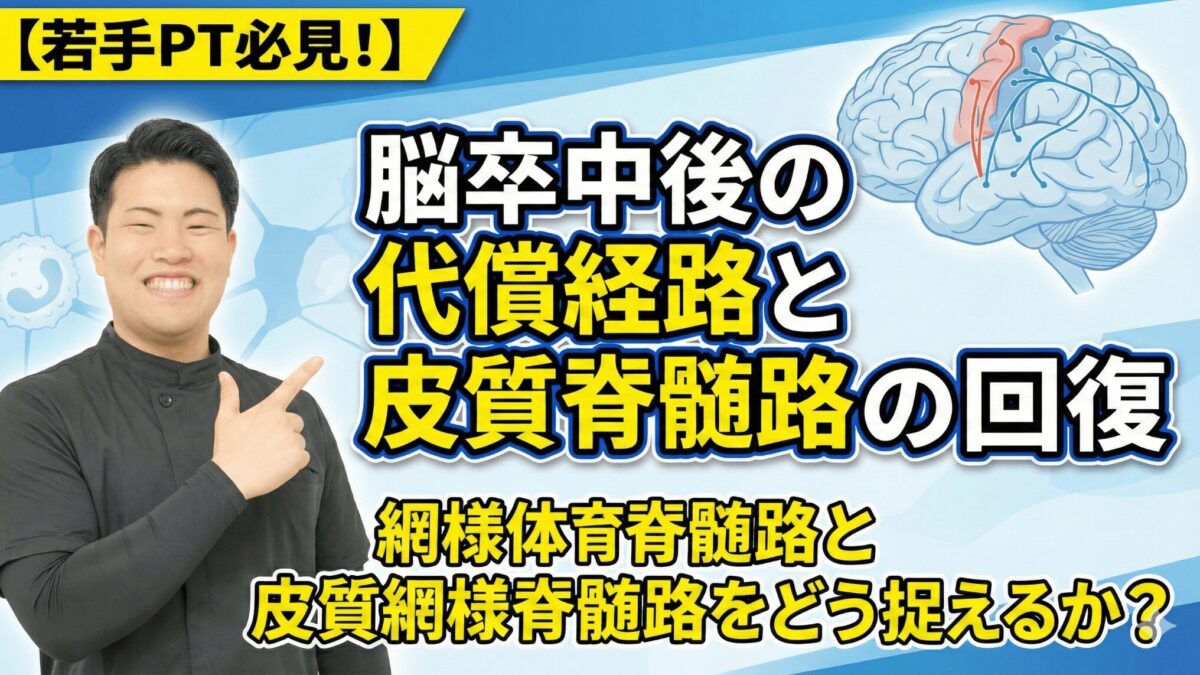

1. 「真の回復」と「代償」が同時に起こる

図1「脳卒中後の神経回復:皮質脊髄路と代償経路」では、損傷を受けた皮質脊髄路(CST)が途中で途切れ、その下で別のルートが脊髄へ伸びている様子を描いています。

脳卒中で多く傷つくのは、一次運動野から脊髄へ下る皮質脊髄路(CST:Corticospinal Tract)です。

この束は、手指の分離運動や精密な随意運動のための「主回線」であり、ここが強く障害されると、麻痺や巧緻性の低下が生じます。

あるレビューでは、CSTの損傷度合いが上肢機能の回復予後を強く規定することが示されています。

Gao, Z., Pang, Z., Xu, W., Lei, G., Zhu, S., & Li, G. (2022). Restoring after central nervous system injuries: Neural mechanisms and translational applications of motor recovery. Neuroscience Bulletin, 38(12), 1569–1587. https://doi.org/10.1007/s12264-022-00959-x

しかし脳は、損傷したからといってそのまま成すがままというわけではありません。

残された経路を総動員しながら、

- 残存CSTの再編成

- 反対側半球からの入力

- 網様体脊髄路や赤核脊髄路といった「錐体外路」の活性化

することによって、新しい動き方を作り出そうとします。

これが図1で示している「代償経路」です。

ここで大事なのは、

- 皮質脊髄路そのものが再編成される「真の回復」

- 他の経路が肩代わりして動作を成立させる「代償」

が、現実の患者さんでは同時並行で起こっている、という点です。

リハビリでは、この二つを見分けながら戦略を立てる必要があります。

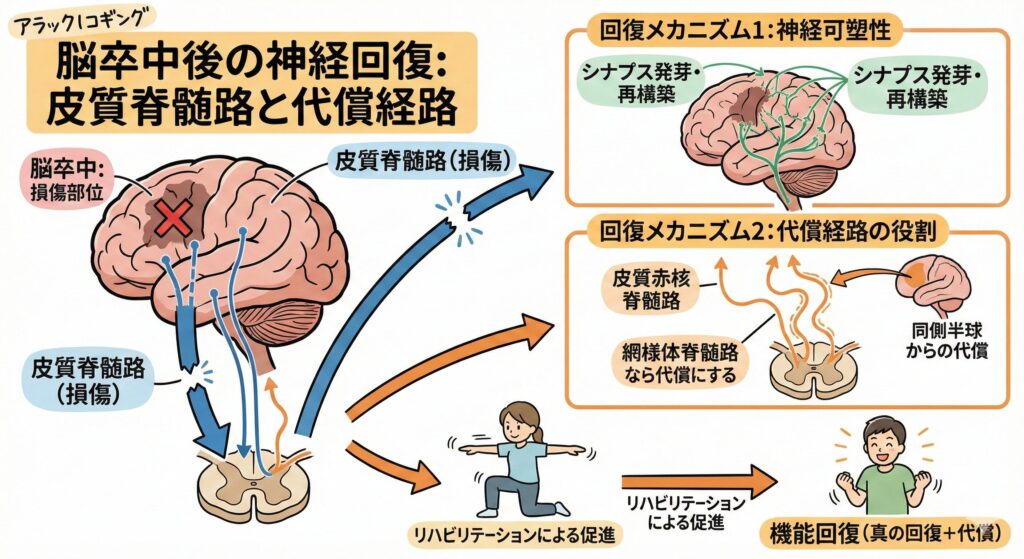

2. 皮質脊髄路(CST)が本来担っていること

図2「皮質脊髄路の具体的な役割」

ここではCSTの機能を三つに整理してみていきます。

- 随意運動の直接指令

- 手指の分離・巧緻運動

- 脊髄反射の調節

CSTは、一次運動野から脊髄前角細胞にほぼダイレクトに接続し、「どの筋を、どのタイミングで、どの程度の力で動かすか」というきめ細かい指令を送ります。

脳卒中リハビリの視点からCSTを整理したレビューでも、CSTが遠位筋の精密運動と深く関わることが強調されています。

Jang, S. H. (2014). The corticospinal tract from the viewpoint of brain rehabilitation. Journal of Rehabilitation Medicine, 46(3), 193–199. https://doi.org/10.2340/16501977-1782

また、手指の分離運動やピアノの演奏のような巧緻な動きは、CSTの強い支配を受けています。

ある研究では、上肢の巧緻性が残っている人ほど、いわゆる「共同運動」から抜け出しやすい一方、CSTと皮質網様体脊髄路が互いに競合している可能性が示されています。

Senesh, M. R., Barragan, K., & Reinkensmeyer, D. J. (2020). Rudimentary dexterity corresponds with reduced ability to move in synergy after stroke: Evidence of competition between corticoreticulospinal and corticospinal tracts? Neurorehabilitation and Neural Repair, 34(10), 904–914. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32830602/

さらにCSTは、伸張反射などの脊髄反射を抑制・微調節し、スムーズな歩行や動作を支える役割も持つと報告されています(Gao, Z.et al ,2022)。

言い換えると、CSTは「人間らしい器用さ」と「ぎこちなくない動き」の土台です。

だからこそ、CSTが損傷した脳卒中では、単に筋力が落ちるだけでなく、

- 指を一本ずつ動かせない

- 余計な筋まで一緒に入ってしまう

- 歩くときに突っ張りやぎこちなさが出る

といった現象が起きます。

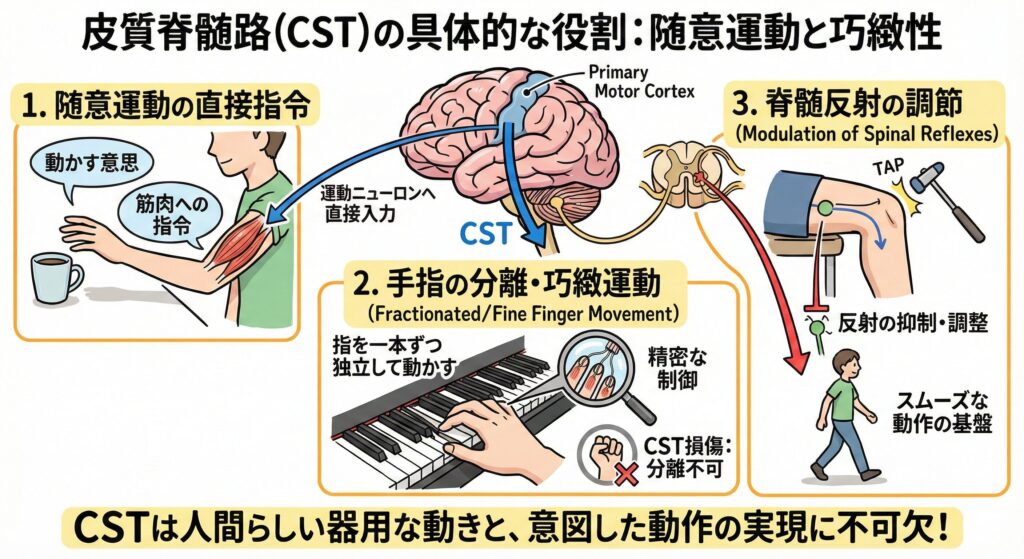

3. 皮質脊髄路そのものはどう回復するのか

最近は皮質脊髄路の回復について図のような枠組みで整理されることが多くなっています。

- 皮質レベルの神経可塑性

- 損傷周囲や反対側半球の皮質マップが再編成され、失われた機能を部分的に肩代わりする。

- 残存CST線維の発芽・シナプス新生

- 生き残ったCST線維が枝を伸ばし、新しいシナプスを作ることで、少ない線維でも以前と同じ運動を担えるようになる。動物実験では、損傷を受けていない側のCSTが反対側脊髄に枝を伸ばす現象が報告されています(文献4)。

- 脊髄レベルでの回路再編

- 介在ニューロンネットワークが作り替えられ、別の経路を通って同じ筋活動を起こせるようになる。リハビリ訓練がCSTの再配線を促すことを示した動物研究もあります(文献5)。

こうした可塑性は、自然に起こる部分もありますが、訓練内容や頻度によって大きく左右されます。

特に、課題指向型トレーニングや高頻度反復練習、CIMT、ロボット訓練などは、CSTの残存線維を最大限に使う戦略として位置づけられています。

最近の計算論モデルでは、「発症初期にどれだけCSTの接続性が残っているか」によって、その後の回復パターンが大きく二分されることが示されています。

Kim, D., O’Shea, L. M., & Aghamohammadi, N. R. (2025). Insights into the dependence of post-stroke motor recovery on the initial corticospinal tract connectivity from a computational model. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 22(8). https://jneuroengrehab.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12984-024-01513-8

CSTのつながりが十分に残っている場合は、CST主体で最大およそ八割程度までの回復が見込める一方、接続性が乏しい場合は、手の巧緻性がほとんど戻らず、

代わりに網様体脊髄路など別の経路の出力が増える、というシナリオです。

4. 代償経路として働く「錐体外路」

では、CSTが十分に回復しない場合、脳はどのように動きを作り出すのでしょうか。ここで登場するのが、図1右側に描かれた「代償経路」です。

近年の拡散テンソル画像を用いた研究では、

- 皮質脊髄路の損傷度合いが、手の巧緻性と強く相関する

- 一方で、赤核脊髄路や網様体脊髄路などの錐体外路は、腕や脚の粗大運動と関連する

ことが示されています。

Paul, T., Machetanz, K., Eickhoff, C. R., et al. (2023). The role of corticospinal and extrapyramidal pathways in motor impairment after stroke. Brain Communications, 5(1), fcac301. https://academic.oup.com/braincomms/article/5/1/fcac301/6835222

別の研究では、

CSTが重度に障害されているにもかかわらず、歩行自立を獲得した症例で、反対側半球からの皮質網様体路(corticoreticular tract)が肥厚していたことが報告されています。

Jang, S. H., & Cho, M. J. (2022). Role of the contra-lesional corticoreticular tract in motor recovery of the paretic leg in stroke: A mini-narrative review. Frontiers in Human Neuroscience, 16, 896367. https://doi.org/10.3389/fnhum.2022.896367

また、網様体脊髄路(reticulospinal tract, RST)の研究をまとめたスコーピングレビューでは、

RSTが

- 近位筋の筋力

- 粗大な運動機能

- 筋力増強トレーニングへの適応

に重要な役割を果たすと整理されています。

Akalu, Y., Frazer, A. K., Kidgell, D. J., & Pearce, A. J. (2023). Identifying the role of the reticulospinal tract for strength and motor recovery: A scoping review of non-human and human studies. Physiological Reports, 11(15), e15765. https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.14814/phy2.15765

これらを総合すると、

- 手指の分離運動や繊細な調整は、やはりCSTが中心

- 体幹や肩周囲の粗大運動、歩行やバランスは、錐体外路(特に皮質網様体脊髄路)が大きく貢献

という役割分担が浮かび上がります。

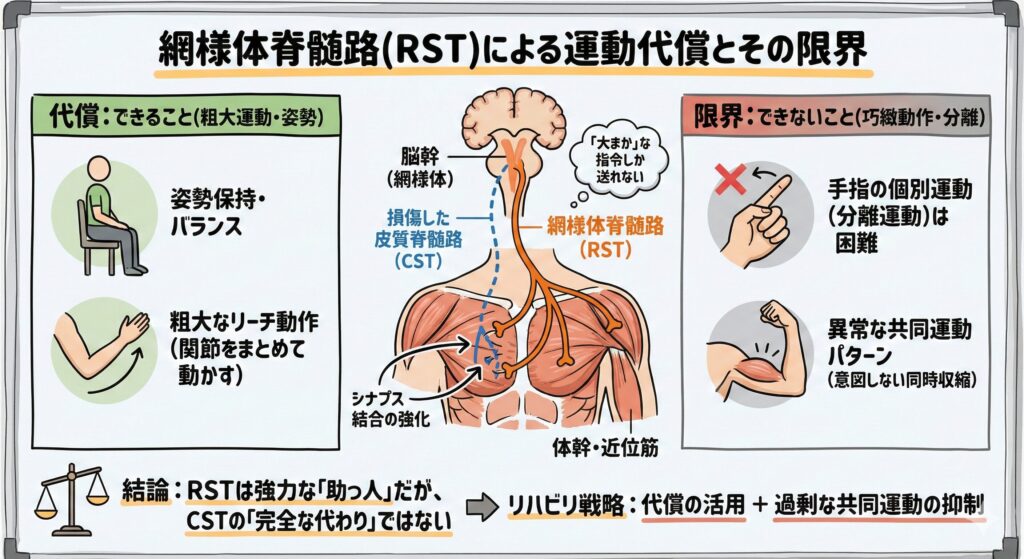

5. 網様体脊髄路と皮質網様体脊髄路の役割と限界

では、RSTを中心に

- 代償として「できること」

- しかし「苦手なこと」

を整理しています。

5−1. RSTが得意なこと

脳幹の網様体から両側脊髄へ下行するRSTは、体幹・近位筋・姿勢制御に強く関わる経路です。生理学的な研究やレビューでは、

RSTが筋力増加や粗大運動の回復に貢献することが繰り返し示されています。

Atkinson, E. J., & colleagues. (2022). Does the reticulospinal tract mediate adaptation to strength training and neuromuscular electrical stimulation? A narrative mini-review. Journal of Applied Physiology, 132(4), 1078–1088. https://journals.physiology.org/doi/10.1152/japplphysiol.00264.2021

そのためRSTは、

- 座位や立位のバランス保持

- 肩や股関節をまとめて使った粗大リーチ

- 歩行中の体幹安定や推進力

といった動きの代償には非常に役立ちます。図3左側にある「姿勢保持・バランス」「粗大なリーチ動作」は、まさにRSTが得意とする領域です。

皮質網様体路(corticoreticular tract)は、大脳皮質から網様体へ信号を送り、RSTを介して運動を出力するルートです。

反対側半球からのCRTが下肢の運動回復に寄与することを示した報告もあり、特にCSTが完全断裂している症例で歩行回復を支える代償路として注目されています。

5−2. RSTでは難しいこと

一方で、RSTには限界もあります。先ほど触れたCSTと皮質網様体脊髄路の「競合」を示した研究では、

- 上肢の麻痺が中等度の人では、 「共同運動から抜け出す能力」が高いほど、「いわゆるシナジー内の動き」はむしろ低下する

- これは、CST主導の分離運動と、CRST主導のシナジー運動が競合している可能性を示す

とされています。

また、CSTと錐体外路の役割を詳細に分析した研究では、

- 手の巧緻性は損傷側CSTの状態に強く依存する

- 錐体外路の構造は、腕や脚の粗大運動の障害度と関連するが、巧緻運動を完全には代償できない

という結論も出ているんです。

図3の右側に描いたように、

- 指一本ずつの分離運動

- 不必要な共同運動を抑えた精密な制御

は、RSTだけではどうしても難しく、CSTネットワークの再建が不可欠です。

6. リハビリテーションで意識したい二つの戦略

最後に、これらの知見を踏まえた臨床的なポイントをまとめます。

戦略1:残存CSTを「とことん使う」課題設定

- 低負荷での分離運動

- 指一本ずつの操作や、関節ごとの選択的運動

- 共同運動をあえて崩していく課題

といった課題指向型トレーニングは、残存CSTの活動を引き出しやすいと考えられます。繰り返しになりますが、発症初期のCST接続性が十分に残っている人ほど、こうしたCST主体の訓練で八割程度までの回復が期待できるといった報告もあります。

特に上肢の巧緻性や手指機能を狙う場合、

- 「楽だが粗大な代償運動」を許さず

- 「きついけれどもCSTを使わざるを得ない課題」

をどれだけ提供できるかが重要です。

戦略2:皮質網様体脊髄路を「うまく使い、暴走させない」

一方で、歩行やバランス、立ち上がりなどでは、RSTとCRTを活かした方が合理的な場面も多くあります。

- 体幹や近位筋の安定性を高めるトレーニング

- 歩行中に非麻痺側からのCRTを活用するような課題設定

- 筋力増強トレーニングでRSTによる出力を高める

などは、実用的な粗大運動の回復に有効です。

ただし、RST主導の運動をひたすら強化すると、

- 肩外転と肘屈曲、手指屈曲がまとめて入る屈曲共同運動

- 伸展共同運動による突っ張り歩行

が固定化してしまうリスクがあります。CSTの接続性が低い人ほどRST活性が上がり、FMAでのシナジー内運動は改善しても、シナジー外や巧緻運動は頭打ちになるとされています。

そのため、RSTを活かしつつも

- 必要以上の共同運動を抑えるポジショニング

- タスクの難易度調整

- 場合によってはボツリヌス治療や非侵襲脳刺激との併用

などを組み合わせ、代償が「便利な補助」にとどまり、「本来の回復」を邪魔しないようにすることが重要です。

おわりに

脳卒中後の回復は、

- 皮質脊髄路の再編成という「真の回復」と

- 皮質網様体脊髄路や網様体脊髄路による「代償」

が複雑に絡み合って進んでいきます。

図1〜図4は、その全体像を臨床的にイメージしやすい形に整理したものです。

リハビリの現場では、「今見えている動きはどの経路が担っているのか」「この練習はCSTを鍛えているのか、それともRSTに任せてしまっているのか」を意識するだけでも、課題設定や説明の質が大きく変わります。

今後は、CSTの残存度やCRT・RSTの状態を客観的に評価しながら、個々の患者さんに合わせて

- どこまで「真の回復」を狙い

- どこから「代償」をうまく使うか

を日々考え続けて、患者さんとのリハビリ場面に真摯に向かい合っていくことが私たちセラピストに求められると考えています!

長くなりましたが、最後まで読んでいただきありがとうございました!

参考文献(APA形式・URL付き)

- Gao, Z., Pang, Z., Xu, W., Lei, G., Zhu, S., & Li, G. (2022). Restoring after central nervous system injuries: Neural mechanisms and translational applications of motor recovery. Neuroscience Bulletin, 38(12), 1569–1587. https://doi.org/10.1007/s12264-022-00959-x

- Jang, S. H. (2014). The corticospinal tract from the viewpoint of brain rehabilitation. Journal of Rehabilitation Medicine, 46(3), 193–199. https://doi.org/10.2340/16501977-1782

- Senesh, M. R., Barragan, K., & Reinkensmeyer, D. J. (2020). Rudimentary dexterity corresponds with reduced ability to move in synergy after stroke: Evidence of competition between corticoreticulospinal and corticospinal tracts? Neurorehabilitation and Neural Repair, 34(10), 904–914. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32830602/

- Bachmann, L. C., Lindau, N. T., Felder, P., & Schwab, M. E. (2014). Sprouting of brainstem–spinal tracts in response to unilateral motor cortex stroke in mice. Journal of Neuroscience, 34(9), 3378–3389. https://www.jneurosci.org/content/34/9/3378

- Nakagawa, H., Goto, S., Kudo, A., et al. (2013). Bilateral movement training promotes axonal remodeling of the corticospinal tract and recovery of motor function after traumatic brain injury in mice. Cell Death & Disease, 4(6), e558. https://www.nature.com/articles/cddis201362

- Kim, D., O’Shea, L. M., & Aghamohammadi, N. R. (2025). Insights into the dependence of post-stroke motor recovery on the initial corticospinal tract connectivity from a computational model. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 22(8). https://jneuroengrehab.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12984-024-01513-8

- Paul, T., Machetanz, K., Eickhoff, C. R., et al. (2023). The role of corticospinal and extrapyramidal pathways in motor impairment after stroke. Brain Communications, 5(1), fcac301. https://academic.oup.com/braincomms/article/5/1/fcac301/6835222

- Jang, S. H., & Cho, M. J. (2022). Role of the contra-lesional corticoreticular tract in motor recovery of the paretic leg in stroke: A mini-narrative review. Frontiers in Human Neuroscience, 16, 896367. https://doi.org/10.3389/fnhum.2022.896367

- Akalu, Y., Frazer, A. K., Kidgell, D. J., & Pearce, A. J. (2023). Identifying the role of the reticulospinal tract for strength and motor recovery: A scoping review of non-human and human studies. Physiological Reports, 11(15), e15765. https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.14814/phy2.15765

- Atkinson, E. J., & colleagues. (2022). Does the reticulospinal tract mediate adaptation to strength training and neuromuscular electrical stimulation? A narrative mini-review. Journal of Applied Physiology, 132(4), 1078–1088. https://journals.physiology.org/doi/10.1152/japplphysiol.00264.2021