脳画像をなぜ見る必要があるのか?

脳画像を読影できなくても「患者さんの機能障害と残存機能が適切に評価できているのであれば、何ら問題はない」と思うかもしれません。

確かにそのとおりかもしれないですが、

左中大脳動脈領域の脳梗塞だったら典型的な症状(右運動麻痺や優位半球症状(失語や失行など)を呈することが多いため、

脳画像から症状を推測しなくても一般的な評価項目を適応すれば機能障害を十分把握することができるだろう。

しかし、一般的に全員が脳梗塞や脳出血で全く同じ病態を呈するなどということはなく、非典型的な症状を呈する方もいらっしゃるわけです。

このような患者さんの評価を行う際に、脳画像を見ておかなければ、一般的な症状とは異なる検査・評価が必要になるかもしれない。

非典型例において、機能障害の正確な把握や残存機能の見逃しに繋がってしまい「認知機能低下」などという言葉で片付けてしまう、といった経験はありませんか?

病態を引き起こしている病巣となっている脳領域を同定することは、そこから機能障害の本質や残存機能の有無を推測することにつながるきっかけになると思っています。

また脳画像を見ると先入観で患者さんを見てしまう、というという意見もあるが少なくとも自分たちは、右MCA領域の脳梗塞ならこんな症状かもしれないな、という先入観は少なからず持っており、もし先入観がなければ「ボトムアップ評価」で全てを検査しなければならないわけです。

現実的なのでしょうか?

もちろんそれができれば、見逃しも減るでしょう。しかし時間という制約がある中でそれはできないわけです。

そのため、ある程度の幅があることを認識しておいた上で、要点を押さえるツールとしての脳画像の活用は決して誤った使い方であることは、決してないわけです。

臨床で患者さんの像を把握するためには、

患者の症状= 発症前の機能 – 発症の影響 + 発症後の変化

この計算式が重要です。

発症前の機能は、脳卒中以前の能力値であったり脳実質の量だったりです。

また発症の影響は疾患そのものの影響をさし、脳血管障害であれば、運動麻痺や高次脳機能障害などを指します。

そして、発症後の変化は自然回復、リハビリによる機能回復、廃用症候群による機能低下などを指しています。

このうち、一般的な脳画像は2番目の発症の影響を見ていく上で、有用なツールとなり得るのです。

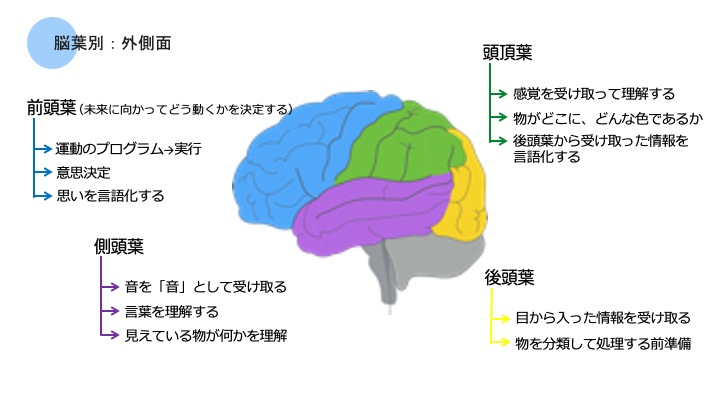

これ知らなきゃ始まらない!脳の構造!

脳は大別して、

- 大脳・・・皮質(前頭葉・頭頂葉・側頭葉・後頭葉)、基底核(被殻・尾状核・淡蒼球)

- 間脳・・・視床上部、視床、視床下部

- 脳幹・・・中脳、橋、延髄

- 小脳

があります。脳画像を見るにあたって、最低限知っておくべき知識です。

その中でも皮質については大まかに機能を知っておきましょう。

大脳皮質の機能

- 前頭葉:人間らしさ、未来に向かってどう動くかを決定する部位

- 頭頂葉:情報処理をする部位

- 側頭葉:聴覚と視覚を統合する部位

- 後頭葉:目から入ってきた情報を頭頂葉や側頭葉で処理できるよう分類する部位

です。

脳画像所見によって、臨床意思決定につながった例

ここで一つ事例を紹介します。

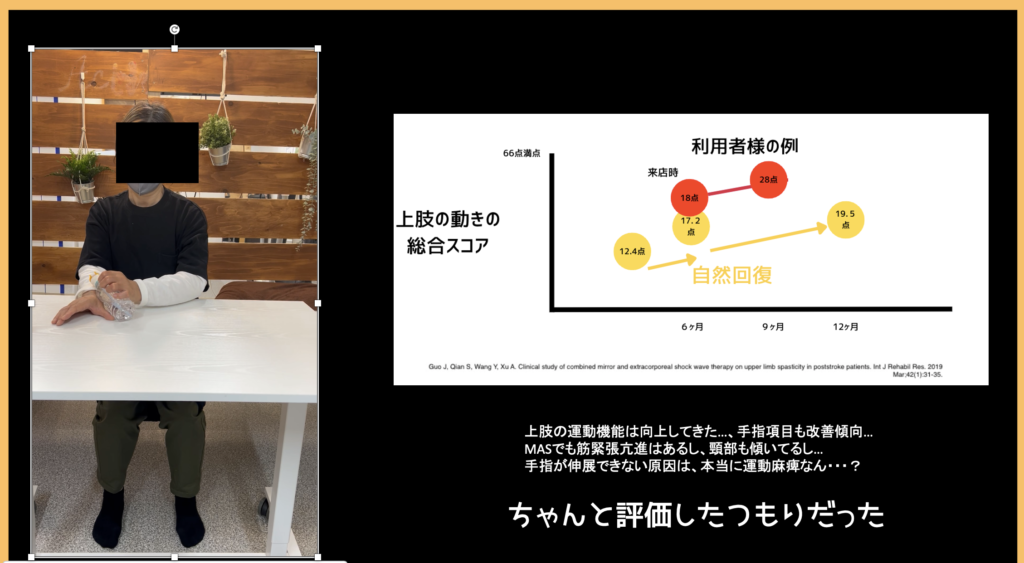

自費リハビリに来店されたとき、発症から6ヶ月時点でした。

Hopeとして「左手でペットボトルを掴んで飲みたい」というものでした。

そこでさまざまな評価を行いましたが、体幹機能良好、感覚機能は深部感覚中等度鈍麻、MAS2、FMAが18点/66点、ARATは8点、高次脳機能良好(運転されている)でした。

結果として、問題点をざっくりいうと、

運動パフォーマンス低下、運動機能低下、筋緊張亢進

となりました。

この場合、皆さんは

何が問題点だと考えますか?

また、「こうなりたい!」という姿になるためには”タイムリミット(期限)”がありますよね。

そこでNeedを誤ると、「点数が良くなったのに、利用者さんのHopeが叶えられていない」という状態になります。

そうすると乖離が生まれ、「この人じゃダメだ」と思われてしまえば廃業まっしぐらです。

ここからは実際にあった事例です。

評価とリハビリ内容の選択ミス

運動能力が低下している理由は、

「運動機能(FMA)」の低下が原因であると考えた私はFMAの点数をメインのアウトカムとして、40点以上を目指そう、そして、ARATも同時にアウトカムとして臨床を進めていきました。(課題指向型ミラーセラピーと標準リハビリ)

週2回90分の介入を続けたところ、

しかし想定していた以上に、十分な運動機能の改善が認められませんでした。

そして、MASの点数は姿勢変換や動作後には2-3とばらつきのある状態が続きました。

臨床像と脳画像

ここで脳画像という情報を偶然持ってきていただき、再評価をしていきました。

脳画像をみる臨床的な意義についてです。

ここで臨床像について今一度再考したところ、

上肢の中でもやはり手指の運動機能に問題が大きく、

リハビリ開始後のFMAの点数の改善も「近位関節」が主でした。

手指の運動機能がほぼ改善していなかったんですね。

となると…、問題点は一体なんなのか?

おそらく「痙縮」が大きな要因になっている可能性が出てきました。

そこでMASや深部感覚障害に対してフォーカスしていきます。

痙縮と運動パフォーマンス

ここ考えていく必要があるのが、

痙縮と上肢の運動機能に関連性はあるのか?ということです。

痙縮は運動機能障害との関連があるPundik S, McCabe J, Skelly M, Tatsuoka C, Daly JJ. Association of spasticity and motor dysfunction in chronic stroke. Ann Phys Rehabil Med. 2019 Nov;62(6):397-402.

とされています。

痙縮の強さは、上肢のリーチ動作におけるパフォーマンスを低下させる可能性があるとされていますが、歩行動作のパフォーマンスに関しては、痙縮の強さとあまり関係性がないとされています。Rech KD, Salazar AP, Marchese RR, Schifino G, Cimolin V, Pagnussat AS. Fugl-Meyer Assessment Scores Are Related With Kinematic Measures in People with Chronic Hemiparesis after Stroke. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2020 Jan;29(1):104463.

MASスコアが不良であるなら、リーチ動作がうまくできない可能性がある

主に脳卒中後に起こってくるリーチ障害の問題として、

- 肘関節の伸展が不十分

- 体幹の前屈による代償が生じる

- 動作の滑らかさが低下してしまう

が報告されています。

FMAスコアは良好だが、リーチ動作がうまくできないといったケースにおいては痙縮も一つ介入対象になってくる可能性がありそうですよね。

また足関節の痙縮が強い方はTUGのスコアは不良であったとの報告もされていますが、

TUGはバランス機能を評価するために使われるテストですので、歩行能力とは直接的には痙縮は関係性が乏しい可能性がありそうですね。(ただし痙縮による可動域の低下等があった場合はその限りではないため注意が必要です)

上肢の運動機能が改善するために行われるリハビリ研究の対象者条件として筋緊張異常がある人は対象になっていなかったりします。

実際に運動機能の改善を目指しFMAをアウトカムにしていたが「痙縮」が存在していたが故に、先行研究と同じ結果を出すことが難しくなってしまったのではないか?

という仮説を立てました

そこでMASをアウトカムとして改善するための方法として、

- 電気刺激療法(下肢では優位性が報告)

- 振動刺激療法(上肢では肘の運動機能に効果が確認)

- 体外衝撃波治療(ハード面で存在していない)

- ボツリヌス毒素療法(近医への紹介で実現可能)

その中でも一番可能性が高い、ボツリヌス毒素療法を近隣のクリニックへの紹介で実施していただき、当時に運動機能に対するリハビリを進めていきました。

すると、

MASが改善し、同時にFMAスコアも48点まで向上し、目標であったペッドボトルを左手を使って飲むということが可能になりました。

まとめ

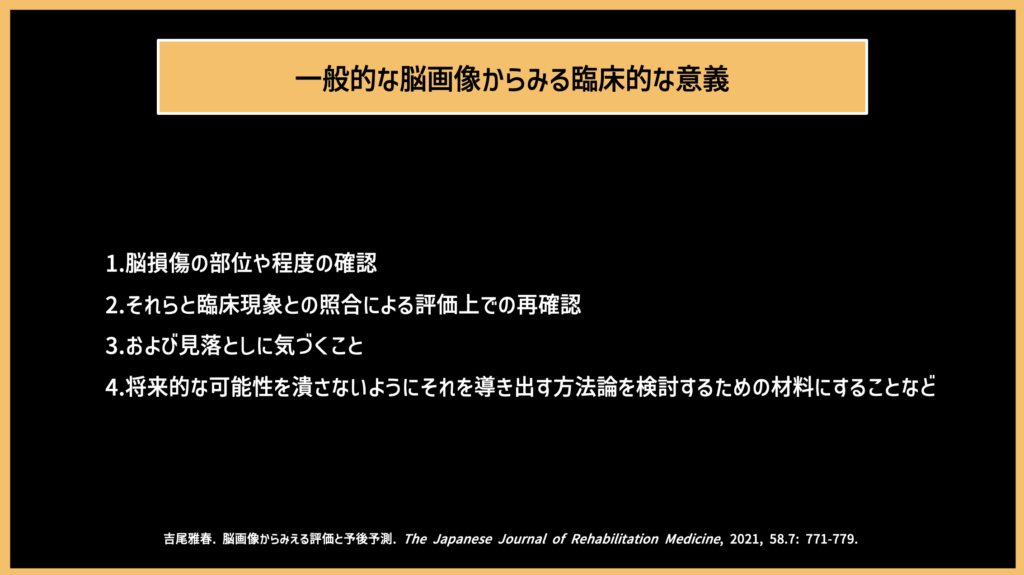

あくまでリハビリ場面においては補助ツールになるが、

脳損傷の部位や程度の確認

それらと臨床現象との照合による評価上での再確認

および見落としに気づくこと

将来的な可能性を潰さないようにそれを導き出す方法論を検討するための材料にすることなど吉尾雅春. 脳画像からみえる評価と予後予測. The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine, 2021, 58.7: 771-779.

こういった可能性を潰さないために、見れる必要がある。

どこににがあるか?をまず知っておき、

それがどんな役割を持っているのか?を調べたり、知識として持っておくことで通常の臨床像だけでは見逃してしまうことにも気づけるかもしれない。

私たちの選択が患者さんの未来を左右してしまう、そういった責任ある仕事である以上、使えるものはなんでも使うことは悪いことではないと考えています。

最後まで見ていただきありがとうございました!¥¥